Изобретатель радио – А. С. Попов - Евгений Николаевич Никитин

Книгу Изобретатель радио – А. С. Попов - Евгений Николаевич Никитин читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

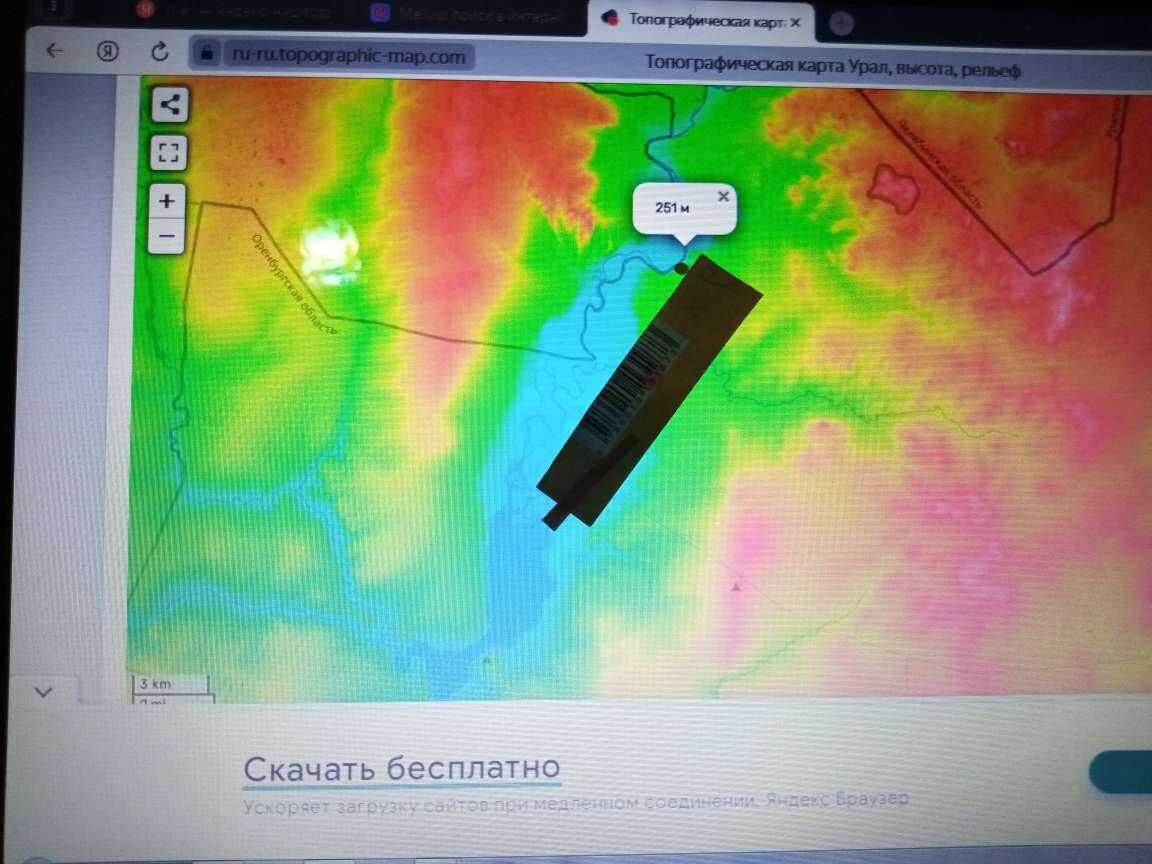

Как истинный сибиряк (в то время вся местность к востоку от Уральского хребта считалась Сибирью), А. С. Попов очень любил пельмени, в доме ученого царил их культ. Все гости торжественно усаживались за большой обеденный стол. Перед каждым на подносе лежали тоненькие кусочки теста, а в фарфоровом блюде – розовый фарш. И вот начиналось священнодействие – костяными палочками набирали мясо, клали его в тесто и лепили крошечные пельмени, затем хозяйка относила их на кухню… И вот открывается дверь, в столовую входит Раиса Алексеевна с большим блюдом, доверху наполненным дымящимися пельменями.

После обеда идут оживленные разговоры – так много друг другу хочется рассказать. Но вот кто-то просит С. С. Колотова сыграть. Голоса смолкают. Сергей Сильвестрович садится за пианино. В полной тишине звучат вальс Глинки, полонез Шопена, музыка из балета Чайковского «Спящая красавица» – любимые произведения хозяина квартиры. Потом Александр Степанович просит Н. Н. Георгиевского сыграть арию Баяна из оперы «Руслан и Людмила».

Неумолимая часовая стрелка приближается к половине двенадцатого. Пора прощаться. Завтра напряженный трудовой день.

Красноярская экспедиция

7 августа 1887 г. над территорией России ожидалось полное солнечное затмение. Ученые тщательно готовились к наблюдению редкого астрономического явления. Уже в декабре 1885 г. при Русском физико-химическом обществе была создана специальная комиссия во главе с профессором Н. Г. Егоровым. В ее работе приняли участие многие преподаватели Петербургского университета (И. И. Боргман, А. И. Воейков, Н. А. Гезехус, С. П. Глазенап, В. В. Лермантов, Ф. Ф. Петрушевский, Н. П. Слуги-нов, О. Д. Хвольсон) и наиболее способные его выпускники, товарищи А. С. Попова (Ф. Я. Капустин, Г. А. Любославский, А. И. Садовский, О. Э. Страус, Н. Н. Хамонтов).

Солнечные затмения с давних времен интересовали ученых. Все новейшие достижения науки использовались во время наблюдения этого астрономического явления.

На рубеже 50–60-х годов XIX в. немецким химиком Робертом Бунзеном и его соотечественником физиком Густавом Кирхгофом был разработан новый метод научного исследования – спектральный анализ. Он позволял на основе изучения оптических спектров веществ делать выводы об их количественном и качественном составе. Уже в 1861 г. Кирхгоф, используя спектральный анализ, обнаружил в хромосфере (слой солнечной атмосферы, наблюдаемый во время затмения в виде красной каймы вокруг солнца) ряд химических элементов.

Для характеристики любого оптического излучения (в том числе и солнечного) используется ряд фотометрических величин – световой поток, световая энергия, сила света, яркость и т. д. К свойствам оптического излучения относятся степень его поляризации и оптическая активность. Для получения необходимой информации об излучении исследователи используют специальные приборы – фотометры различных типов.

Одной из задач, планировавшихся в 1887 г. наблюдений, было получение ответа на вопрос: чем же является солнечная корона? В то время была достаточно распространенной точка зрения: она представляет собой всего лишь оптическое явление. Опровергнуть или подтвердить такое мнение могли помочь изображения солнечной короны, сделанные в различных пунктах наблюдения. Поэтому походные обсерватории было решено разместить по всей обширной территории Российской империи: от ее восточных границ – на берегу Японского моря до западных – в районе Вильны (ныне Вильнюс).

Одним из пунктов наблюдения был выбран Красноярск. Здесь продолжительность полной фазы затмения ожидалась достаточно большой – около 4 минут, причем в наиболее удобное для наблюдения время суток – около полудня. Но выбранное место имело и свои неудобства – большая удаленность от столицы, отсутствие прямого железнодорожного сообщения с ней (значительную часть пути нужно было преодолеть по разбитым проселочным дорогам). Поэтому в состав экспедиции вошли молодые люди (самому старшему едва исполнился 31 год). Это были физики, группировавшиеся вокруг физического кабинета Петербургского университета, – Ф. Я. Капустин, Г. А. Любославский, А. С. Попов, А. И. Садовский, Н. Н. Хамонтов, а также студенты университета А. В. Вульф, А. И. Смирнов, М. А. Шателен и ученик Н. Г. Егорова, воспитанник Военно-медицинской академии А. Ф. Климович.

Сразу же, как только определился состав красноярской экспедиции, были распределены обязанности между ее членами. А. С. Попову поручили подготовку к фотометрическому изучению солнечной короны. Техника таких измерений в то время была еще слабо развита. Применялись только визуальные способы. Наиболее распространенным фотометрическим приспособлением был экран Бунзена с масляным пятном. С его помощью можно было, имея два известных источника излучения, определить силу света третьего, неизвестного источника. А. С. Попов для своих целей разработал оригинальный метод исследования, сконструировав специальный фотометр. В его основу был положен также экран Бунзена, но не с одним пятном, а с рядом пятен, расположенных по радиусам, расходящимся из одного центра. При помощи этого прибора можно было судить о распределении света в короне и вокруг центра солнца.

Солнечное затмение пробудило общественную активность – Русскому физико-химическому обществу жертвовались деньги на научные экспедиции, от владельцев железных дорог и пароходов шли телеграммы об обеспечении исследователям бесплатного проезда и провоза багажа.

24 февраля 1887 г. А. С. Попов был принят в члены физического отделения Русского физико-химического общества. Его рекомендовали Н. А. Гезехус, В. В. Лермантов и Ф. Я. Капустин.

При подготовке к экспедиции очень пригодились советы Александра Степановича, не понаслышке знавшего, что такое сибирские дороги. Тщательно упаковав приборы, экспедиция 26 июня 1887 г. выехала из Петербурга. До Нижнего Новгорода добрались по железной дороге. Далее, до Перми, пришлось плыть на пароходе, затем опять садиться на поезд. Он довез молодых ученых до Тюмени. Еще одна пересадка на пароход. От Томска оставшиеся до Красноярска несколько сотен верст ехали на почтовых лошадях по знаменитому Сибирскому тракту. Дорога была

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.

- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.

- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.

- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.

- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.

Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.

Оставить комментарий

-

Гость Светлана26 июль 20:11

Очень понравилась история)) Необычная, интересная, с красивым описанием природы, замков и башен, Очень переживала за счастье...

Ледяной венец. Брак по принуждению - Ульяна Туманова

Гость Светлана26 июль 20:11

Очень понравилась история)) Необычная, интересная, с красивым описанием природы, замков и башен, Очень переживала за счастье...

Ледяной венец. Брак по принуждению - Ульяна Туманова

-

Гость Диана26 июль 16:40

Автор большое спасибо за Ваше творчество, желаю дальнейших успехов. Книга затягивает, читаешь с удовольствием и легко. Мне очень...

Королевство серебряного пламени - Сара Маас

Гость Диана26 июль 16:40

Автор большое спасибо за Ваше творчество, желаю дальнейших успехов. Книга затягивает, читаешь с удовольствием и легко. Мне очень...

Королевство серебряного пламени - Сара Маас

-

Римма26 июль 06:40

Почему героиня такая тупая...

Попаданка в невесту, или Как выжить в браке - Дина Динкевич

Римма26 июль 06:40

Почему героиня такая тупая...

Попаданка в невесту, или Как выжить в браке - Дина Динкевич