Как крестьян делали отсталыми: Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России 1861–1914 - Янни Коцонис

Книгу Как крестьян делали отсталыми: Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России 1861–1914 - Янни Коцонис читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

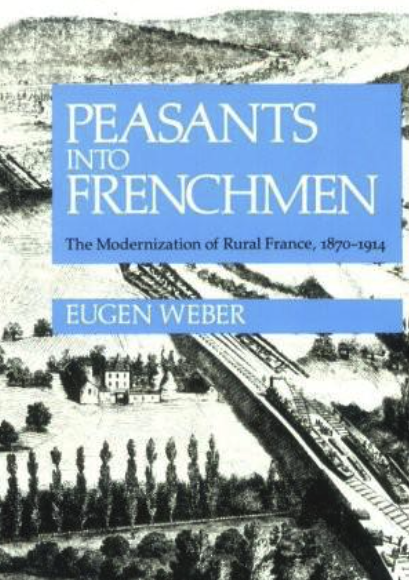

Для решения этого вопроса важно прояснить использование современниками слова «капитализм» и изучить социальное и политическое значение той «экономики», развитие которой они себе представляли и которую начали реализовывать на практике. Для кооперативного движения, которое было в значительной мере экономическим, «капитализм» являлся гибким термином, во многом зависящим от контекста, но в то же время он обозначал некое общепринятое референтное понятие, которым пользовались как политики из центра и земское дворянство, так и их местные агенты-профессионалы. Риторика на эту тему не была новым явлением: экономисты-народники и представители властей давно спорили о допустимых пределах и последствиях вторжения «капитализма» в экономику деревни после 1861 г. До 1880-х гг. мало кто решился бы оспорить тот вывод, что однородная крестьянская масса упрямо противостоит «чужакам», несущим в деревню «капитализм». На рубеже веков этот подход был пересмотрен: многие публицисты и теоретики уже допускали, что «капиталисты» — не чужеродные элементы для деревни и крестьянства, а продукты крестьянской дифференциации и расслоения деревни. После 1905 г. большинство авторов сомневались, что в деревне осталось что-либо существенное от общинности, однородности и единогласия, и утверждали, что «капитализм», вторгшийся на «анархический» рынок, уже начал разлагать крестьянские общины и сословные институты, заменяя их антагонистическими акторами, идентифицируемыми по новому критерию — профессиональной принадлежности.

В этом значении термин «капитализм» понимался и использовался с учетом его социальной подоплеки и последствий. Обозначая определенную экономическую систему или набор функций, понятие «капитализм» было одним из многих способов емко выразить ощущение хаоса, разобщенности и борьбы в деревне. В той степени, в какой «капиталист» олицетворял собой эксплуатацию и угнетение, он мог восприниматься в одном ряду с «кулаком», «торговцем», «эксплуататором», «ростовщиком» и представителями крестьянской сословной власти, так как все они традиционно выступали как символы угнетения со стороны меньшинства деревни и беспомощности трудящегося большинства. Эти термины в своей основе также были политическими, поскольку они имели подтекст, характеризующий крестьянина, существующую власть в деревне и ту власть, что должна будет сменить ее.

Чтобы лучше понять взаимодействие кооператоров и крестьян на местах, необходимо иметь в виду все эти представления, а также принципы правительственной политики и основные положения научных работ предшествующих десятилетий. Начиная с работы Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности в начале XX в. (когда власти призвали передать экономические функции от посредников в руки непосредственных производителей), кооперативная политика государства имела целью отделить «производительные» элементы населения от «эксплуататоров» и «спекулянтов», которые доводили до обнищания «трудовое» крестьянство, способствовали неправильному перераспределению ресурсов, ослабляли налоговую базу государства и подрывали создание эффективного доступа на российские и зарубежные рынки. Исходя из этого, Положение о мелком кредите 1904 г. специально оговаривало, что только «производительные» элементы населения имеют право вступать в кооперативы. Согласно циркуляру Министерства финансов, направленному отделениям и инспекторам Государственного банка в 1909 г., торговцы из-за специфики своей профессии не считались занятыми производительным трудом, и министерство предоставляло инспекторам право выявлять и удалять их из новых учреждений. Образованные некрестьяне, включая купцов, земских служащих, профессионалов, чиновников и дворян, могли входить в кооперативы на правах контролеров или управляющих; но объединять их в одну группу с землепашцами как обычных заемщиков и избирателей было бы нарушением принципа, который отделял крестьян, как занимающихся физическим трудом, от других слишком «развитых» групп населения[377].

Столыпин, среди прочих, тоже принял участие в этих дебатах. В то время как оппоненты осуждали столыпинскую «ставку на сильных» как «прокапиталистическую» политику, направленную на поддержку «кулаков», он доказывал, что реформа — это способ превратить аграрную экономическую элиту в фермеров-производителей (какими он их себе представлял) и снять с них позорное клеймо ростовщичества и спекуляции. Как выражался Столыпин незадолго до назначения на пост председателя Совета министров в 1906 г.: «Тогда из кулаков и мироедов способнейшие из крестьян превратятся в культурных деятелей»[378]. В ходе последующих дебатов в правительстве по поводу права собственности на землю (см. Главу 3) обе противоборствующие стороны признали в «кулаке» угрозу трудовому крестьянству, но предложили различные стратегии борьбы с «эксплуататорами»: запрещение частной собственности и поддержание ее.

Для земского дворянства поношение купцов, торговцев и ростовщиков было продолжением давней традиции антикапиталисти-ческой риторики, которая уходила корнями в дореформенный период. После 1905 г., когда официальные лица обсуждали вопрос перераспределения земельной собственности как средства ослабить крестьянское движение, дворяне-землевладельцы пытались уйти от обсуждения проблем, связанных со своей собственностью, прикрываясь антикапиталистической риторикой[379]. В лице мелкого посредника и предпринимателя дворянство видело вызов исторической роли земельной аристократии как защитницы благополучия крестьянства и стабильности деревни. Такое отношение к новому слою предпринимателей объяснялось отсутствием у последних административного опыта и стремлением только получать прибыль, а не отечески опекать крестьян, как это якобы делали помещики. Подобная риторика нашла свое практическое выражение в политике поощрения множества спонсируемых земствами кооперативных торговых сетей, активно конкурировавших с частными торговцами и «капиталом». Земские представители на региональных съездах по сельскохозяйственной торговле утверждали, например, что частная торговля постоянно борется с общественной — земской и кооперативной, — и ссылались как на альтернативу на сети земских, кооперативных и государственных организаций, которые успешно ведут оптовую торговлю и вытесняют частных посредников. Так, на Съезде по мелкому кредиту в 1912 г. объяснялось, что подобные торговые сети помогали земствам бороться с «эксплуатацией крестьян перекупщиками». В Бессарабии, в ходе кампании, имевшей целью обойтись без частного предпринимательства на всех стадиях хлебной торговли, земство учредило свои собственные зернохранилища и зерноочистительные пункты на основных железнодорожных станциях с использованием зданий, предоставленных государственной железной дорогой, да еще и воспользовалось государственными кредитами для отправки зерна в Одессу на экспорт[380].

По крайней мере на почве опасностей «капитализма» экономисты и агрономы могли сойтись с «загнивающим» земельным дворянством. В разгар одной из множества словесных баталий между этими сторонами один из кооперативных журналов подчеркивал, что «общий враг у земства и кооператоров — капитализм, потому необходимо полное объединение земств и кооперативов в один союз для борьбы с капитализмом»[381]. Для профессионалов, мысливших исключительно категориями рациональности и порядка, дезорганизация и непоследовательность частной торговли сама по себе уже являлась вызовом, на который непременно нужно ответить, а риторика по поводу «эксплуатации» добавляла сюда и моральный аспект. Макаров протестовал против анархии, царившей в русской торговле, с ее тысячами мелких посредников, которые пытались сохранить неэффективные практики и сопротивлялись техническому прогрессу, исходящему от профессионалов[382]. Плодовитый экономист и теоретик кооперации А.А. Евдокимов декларировал, что в высшей степени «хаотическое состояние нашего внутреннего товарообмена одинаково разорительно как для земледельцев, так и для горожан потребителей. Оно доставляет выгоды лишь торговому посредничеству… и не пробьешься через

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.

- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.

- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.

- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.

- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.

Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.

Оставить комментарий

-

Гость Наталья26 декабрь 09:04

Спасибо автору за такую прекрасную книгу! Перечитывала её несколько раз. Интересный сюжет, тщательно и с любовью прописанные...

Алета - Милена Завойчинская

Гость Наталья26 декабрь 09:04

Спасибо автору за такую прекрасную книгу! Перечитывала её несколько раз. Интересный сюжет, тщательно и с любовью прописанные...

Алета - Милена Завойчинская

-

Гость Татьяна25 декабрь 14:16

Спасибо. Интересно ...

Соблазн - Янка Рам

Гость Татьяна25 декабрь 14:16

Спасибо. Интересно ...

Соблазн - Янка Рам

-

Ариэль летит24 декабрь 21:18

А в этой книге открываются такие интриги, такие глубины грязной политики, и как противостояние им- вечные светлые истины, такие,...

Сеятели ветра - Андрей Васильев

Ариэль летит24 декабрь 21:18

А в этой книге открываются такие интриги, такие глубины грязной политики, и как противостояние им- вечные светлые истины, такие,...

Сеятели ветра - Андрей Васильев