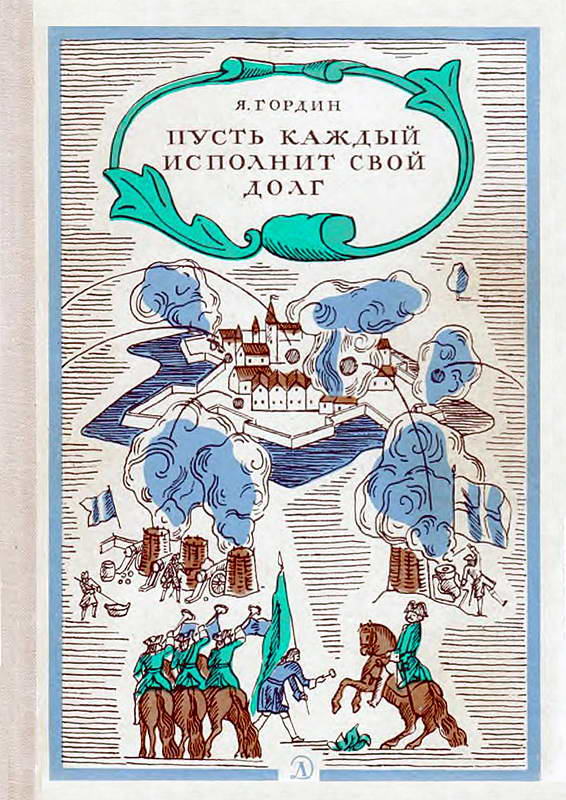

Пушкин в Михайловском - Аркадий Моисеевич Гордин

Книгу Пушкин в Михайловском - Аркадий Моисеевич Гордин читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Похоронный поезд двигался с предельной по тем временам быстротой, несмотря на сильные морозы. В ночь на 5 февраля он проследовал через Островский уезд. Островский земский исправник секретно доносил в Псков губернатору, что во исполнение его предписания от 4 февраля за № 557, «тело умершего в С.-Петербурге камер-юнкера Александра Пушкина через сей уезд… командированным мною состоящим при занятии делами в земском суде поручиком Филипповичем препровождено в Опочецкий уезд, в находящийся близ имения отца покойного Пушкина Святогорский монастырь…»[307].

Вечером 5-го торопившиеся ямщики, не добравшись до монастыря, подъехали к Тригорскому. Младшая из дочерей П. А. Осиповой – Екатерина Ивановна – так вспоминала много лет спустя об этом последнем приезде в Тригорское уже мертвого Пушкина: «Когда произошла эта несчастная дуэль, я, с матушкой и сестрой Машей, была в Тригорском, а старшая сестра, Анна, в Петербурге. О дуэли мы уже слышали, но ничего путем не знали, даже, кажется, и о смерти. В ту зиму морозы стояли страшные. Такой же мороз был и 5 февраля 1837 года. Матушка недомогала и после обеда, так часу в третьем, прилегла отдохнуть. Вдруг видим в окно: едет к нам возок с какими-то двумя людьми, а за ними длинные сани с ящиком. Мы разбудили мать, вышли навстречу гостям: видим, наш старый знакомый, Александр Иванович Тургенев. По-французски рассказал Тургенев матушке, что приехали они с телом Пушкина, но, не зная хорошенько дороги в монастырь и перезябши вместе с везшим гроб ямщиком, приехали сюда. Какой ведь случай! Точно Александр Сергеевич не мог лечь в могилу без того, чтоб не проститься с Тригорским и с нами. Матушка оставила гостей ночевать, а тело распорядилась везти теперь же в Святые Горы вместе с мужиками из Тригорского и Михайловского, которых отрядила копать могилу. Но ее копать не пришлось: земля вся промерзла, – ломом пробивали лед, чтобы дать место ящику с гробом, который потом и закидали снегом. Наутро, чем свет, поехали наши гости хоронить Пушкина, а с ними и мы обе – сестра Маша и я, – чтобы, как говорила матушка, присутствовал при погребении хоть кто-нибудь из близких. Рано утром внесли ящик в церковь, и после заупокойной обедни всем монастырским клиром с настоятелем, архимандритом, столетним стариком Геннадием во главе, похоронили Александра Сергеевича, в присутствии Тургенева и нас, двух барышень. Уже весной, когда стало таять, распорядился Геннадий вынуть ящик и закопать его в землю уже окончательно. Склеп и все прочее устраивала сама моя мать, так любившая Пушкина, Прасковья Александровна. Никто из родных так на могиле и не был. Жена приезжала только через два года, в 1839 году»[308].

«Площадка – шагов в двадцать пять по одному направлению и около десяти по другому. Она похожа на крутой обрыв. Вокруг этого места растут старые липы и другие деревья, закрывая собою вид на окрестность. Перед жертвенником есть небольшая насыпь земли, возвышающаяся над уровнем с четверть аршина. Она укладена дерном. Посредине водружен черный крест, на котором из белых букв складывается имя „Пушкин“» – так рисует П. А. Плетнев общий вид могилы вскоре после похорон[309].

Похоронив поэта, Тургенев писал Вяземскому и Жуковскому из Пскова: «Мы предали вчера земле земное на рассвете. Я провел около суток в Тригорском у вдовы Осиповой, где искренне оплакивают поэта и человека в Пушкине. Везу вам сырой земли, сухих ветвей – и только»[310]. Б. А. Вревский сообщал С. Л. Пушкину: «…даже дворня, такая равнодушная по отношению к другим, плакала о нем!»[311]

Не одни обитатели Тригорского и Михайловского, но все лучшие люди России переживали гибель поэта как тяжелое горе, как незаменимую утрату, как всенародное бедствие.

Во множестве списков разошлись по всей стране написанные уже 30 января «облитые горечью и злостью» стихи Лермонтова.

В. Ф. Одоевский начал краткий некролог словами: «Солнце нашей Поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в средине своего великого поприща!..»

«Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло с ним, – писал Гоголь М. П. Погодину. – Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина».

Подлинным отчаянием дышит письмо лицейского товарища Пушкина Матюшкина лицеисту же Яковлеву: «Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука?»

«Это был для меня громовой удар», – писал о смерти друга Пущин и добавлял: «В грустные минуты я утешал себя тем, что поэт не умирает и что Пушкин мой всегда жив для тех, кто, как я, его любил, и для всех умеющих отыскивать его, живого, в бессмертных его творениях…»

Приложения

Михайловское после Пушкина

В 1836 году, когда умерла Надежда Осиповна Пушкина, поэт намеревался оставить Михайловское за собой, выплатив соответствующие суммы сестре и брату (Сергей Львович свою часть передал дочери). Вел об этом переписку с зятем, Н. И. Павлищевым, выдвигавшим неприемлемые условия. Предполагал побывать здесь зимой, о чем писал П. А. Осиповой.

После смерти Пушкина имение было выкуплено Опекой по просьбе Натальи Николаевны[312]. Дважды, в 1841 и 1842 годах, она с сестрой Александрой Николаевной и детьми проводила здесь лето[313].

В 1841 году с ее ведома стараниями опекунов был сооружен памятник на могиле Пушкина в Святогорском монастыре. Памятник изготовил в Петербурге монументальных дел мастер А. М. Пермагоров и доставил на место М. И. Калашников. Предварительно псковский губернский землемер И. С. Иванов «снял вид» с могилы поэта. Зарисовала ее и сделала краткое описание также П. А. Осипова[314].

В течение трех десятилетий Михайловским управлял приказчик, и как дом, так и вся усадьба пришли в полное запустение. «Господский дом… – писал в 1856 году академик М. П. Розберг, – представляет вид печальной развалины; он деревянный, крыша и отчасти потолки провалились, крыльцо распалось, стекла насквозь пробиты; дождь льется в комнаты, и ветер в них завывает; все кругом заглохло, одичало; двор и сад забиты крапивой, древняя еловая аллея, примыкающая к воротам, заросла»[315].

В 1866 году в Михайловском поселился младший сын поэта Григорий Александрович. Он продал остатки старого, еще ганнибаловского, дома «на своз» и построил новый дом, совсем непохожий на прежний. О сбережении

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.

- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.

- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.

- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.

- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.

Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.

Оставить комментарий

-

Гость Татьяна05 июль 08:35

Спасибо. Очень интересно ...

В плену Гора - Мария Зайцева

Гость Татьяна05 июль 08:35

Спасибо. Очень интересно ...

В плену Гора - Мария Зайцева

-

Фарида02 июль 14:00

Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....

Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова

Фарида02 июль 14:00

Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....

Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова

-

Гость Алина30 июнь 09:45

Книга интересная, как и большинство произведений Н. Свечина ( все не читала).. Не понравилось начало: Зачем постоянно...

Мертвый остров - Николай Свечин

Гость Алина30 июнь 09:45

Книга интересная, как и большинство произведений Н. Свечина ( все не читала).. Не понравилось начало: Зачем постоянно...

Мертвый остров - Николай Свечин