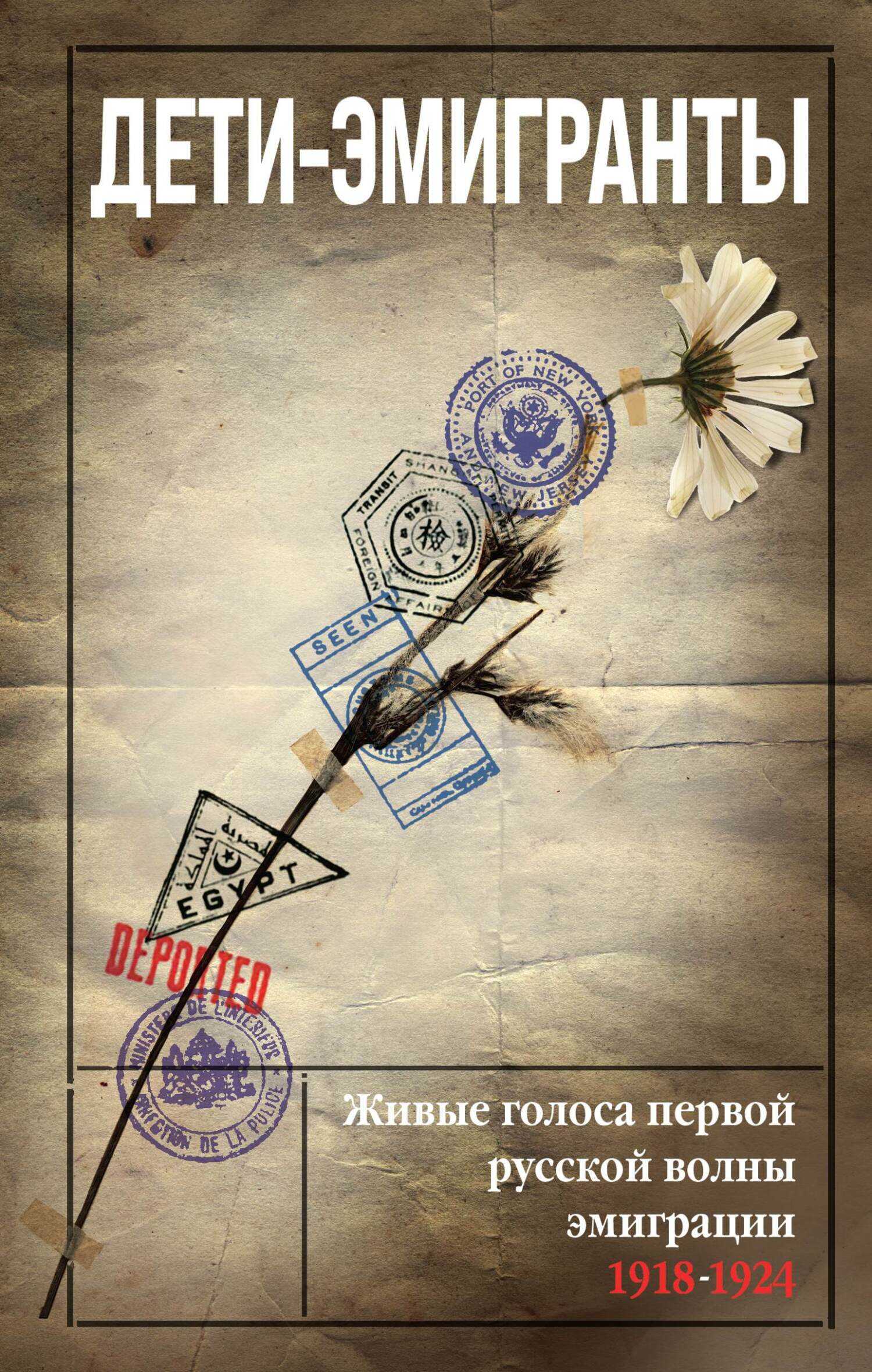

Дети русской эмиграции - Л. И. Петрушева

Книгу Дети русской эмиграции - Л. И. Петрушева читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

• Английская гимназия (частная). Число учащихся – 200 человек.

• Британская гимназия (частная) – сведений не имеется.

• Лицей Святого Николая. Число учащихся – 11 человек[101].

В 1937 г. были закрыты гимназия Я. А. Дризуля, Объединенная гимназия, в 1940 г. – 1-е общественное коммерческое училище, в 1941 г. – гимназия М. А. Оксаковской. С особого разрешения продолжали работать частные школы К. П. Чесноковой и А. Д. Тороповой.

Учащиеся, закончившие русские средние школы в Маньчжурии, имели возможность получения высшего образования в русских высших учебных заведениях, открытых в г. Харбине. Русскую высшую школу здесь представляли Юридический факультет при Восточном институте, Русско-китайский политехнический институт, Высшая медицинская школа, Педагогический институт, Народный университет, открытый ХСМЛ.

Среди тех, кто занимался в Маньчжурии решением вопросов школьного и высшего образования, были известные педагоги, ученые и общественные деятели, среди которых проф. В. В. Ламанский, проф. Г. К. Гинс, проф. Н. В. Устрялов, проф. С. В. Кузнецов, проф. Н. А. Стрелков, В. А. Рязановский, Я. А. Дризуль, М. А. Оксаковская, Д. А. Дьяков, Н. В. Борзов, М. С. Генерозова, К. П. Чеснокова, А. Д. Торопова и др.

Финансовую помощь русским учебным заведениям оказывали российские предприниматели, среди которых особенно выделялся Торговый дом И. В. Кулаева.

Ликвидация значительного числа русских учебных заведений произошла после окончания Второй мировой войны в связи с отъездом русских из Китая в СССР и другие страны.

Создание достаточно широкой сети русских учебных заведений, которые являлись центрами национального воспитания детей эмиграции, потребовало огромных усилий со стороны педагогов и эмигрантской общественности, которым в условиях беженства удалось достичь несомненных успехов. Высокую оценку этой работе дали и сами организаторы школьного дела. Подводя итоги десятилетней деятельности русских школ, В. В. Руднев в своей статье «Судьбы эмигрантской школы» написал: «Истекшие годы не прошли для эмигрантской школы даром. При всех ее несовершенствах организационных и духовных, ее достижения велики, бесспорно, и, конечно, заслуживали бы беспристрастного засвидетельствования и оценки. Стоит вспомнить только, что благодаря нашей эмигрантской школе не один десяток тысяч русских детей смог сохранить на чужбине свой национальный облик, что не одна тысяча окончивших ее юношей и девушек с успехом, а не редко с блеском завершают свое образование в высших учебных заведениях Западной Европы. Это далеко не малая культурная и моральная ценность, могущая еще пригодиться матери-Родине»[102].

В условиях охватившего большинство стран экономического кризиса сокращение денежных средств на поддержание русских учебных заведений привело к закрытию некоторых из них. К сожалению, перспективы развития русского школьного дела по-прежнему зависели от иностранных источников финансирования, поскольку русские учебные заведения не могли быть самоокупаемыми и содержаться за счет русских эмигрантов. Даже во Франции, по свидетельству В. В. Руднева, 25 % русских эмигрантов бедствовали, не говоря уже об эмигрантах, проживавших в других странах. В статье «Условия жизни детей эмиграции» В. В. Руднев написал, что «нищета со всеми ее последствиями никогда, даже в период относительного благополучия, не отходит от порога русских эмигрантов». Отсюда он сделал вывод: «Как ни примитивна, сурова и подчас убога обстановка существующей эмигрантской школы и интерната, по сравнению с безотрадной обстановкой дома ребенок находит в них по крайней мере необходимые детскому организму тепло, свет, чистоту»[103].

Возможности получения денежных средств из благотворительных источников в этот период значительно уменьшились. К поиску источников финансирования русские общественные организации, как и на начальном этапе беженства, привлекали Верховный комиссариат по делам беженцев. Комиссариат способствовал поиску денежных средств у различных международных благотворительных организаций. Для оказания эффективной помощи со стороны Верховного комиссариата необходимо было изучить состояние и уточнить численность детей и юношества, для чего было проведено анкетирование эмигрантских организаций в разных странах Европы. Инициатива принадлежала Совещательному комитету частных организаций при Верховном комиссариате. Для этой цели была создана подкомиссия по изучению положения детей беженцев (Sous Comite), которая провела свое первое заседание в октябре 1929 г. в помещении парижского Земско-городского комитета помощи российским гражданам. В состав подкомиссии входили представители десяти организаций: Union International de Secours aux Enfants, Save the Children Fund, The American Mayors Fund, Российский земско-городской комитет помощи российским гражданам за границей, Российское общество Красного Креста, Центральный комитет по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей, Объединение земских и городских деятелей в Чехословакии, Армянский всеобщий благотворительный союз, Еврейский объединенный эмигрантский комитет, Союз украинских организаций во Франции. Генеральным секретарем подкомиссии был избран В. В. Руднев, секретарями Г. Г. Витте, Л. Бахальян, Н. Шумицкий, Ц. Аберсон. Согласно полученным результатам удалось составить планы оказания действенной помощи.

В 1932 г. РЗКГ был вынужден проинформировать Международное бюро имени Ф. Нансена о том, что требуются денежные средства для поддержания ряда русских учебных заведений, деятельность которых необходимо было сохранить даже в столь неблагоприятных условиях. Во Франции это были детский приют в Монморанси, рассчитанный на 50 детей, курсы для юношества при Народном университете и Коммерческом институте, летние детские колонии. Кроме того, в срочной помощи нуждались дети безработных родителей. Их число составляло 175 человек. Денежные средства требовались на выплату стипендий учащимся во французских средних и профессиональных школах. Их число составляло 150 человек. В Германии материальная помощь требовалась на поддержание деятельности бесплатной детской столовой в Берлине, которую посещали 83 человека, в Финляндии – на Териокское реальное училище, в котором обучалось 80 человек, на помощь детям-сиротам и детям нетрудоспособных родителей, которых насчитывалось 12 человек. В Эстонии необходимо было сохранить деятельность гимназии в Нарве, в которой обучалось 200 русских детей, приюта для сирот на 30 воспитанников, детского госпиталя и амбулатории, детской летней колонии на 30 человек, детского сада в Кютте Йыуде с 70 воспитанниками. В Польше помощь требовалась детскому приюту в Вильно, в котором воспитывалось 30 детей. Денежные средства требовались также на бесплатное питание нуждающихся детей в Варшаве. В Латвии необходимо было поддержать деятельность детского приюта в Риге на 28 человек[104]. Из переписки председателя РЗГК Н. Д. Авксентьева с представителем Совета послов в Верховном комиссариате К. Н. Гулькевичем известно, что ряду из вышеперечисленных русских детских учреждений материальная помощь была оказана. Безусловно, ее размеры не могли удовлетворить потребности полностью, но тем не менее позволили продлить деятельность многих из них.

В поддержании русского школьного дела появилась еще одна очень серьезная проблема. Если в начальный период пребывания в эмиграции оказываемая помощь со стороны международных организаций была благотворительной, то со второй половины 1920-х – 1930-х гг. денежные средства выделялись в виде кредитов, которые необходимо было возвращать. Это ставило организаторов русского школьного дела в чрезвычайно трудное положение. «Кого мы обездолим, – писал Н. Д. Авксентьев в письме К. Н. Гулькевичу 19 февраля 1934 г., – если начнем платить наши долги? Конечно, детей, инвалидов и т. д. Но может, имеет ли право

Конец ознакомительного фрагмента Купить полную версию книги

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.

- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.

- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.

- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.

- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.

Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.

Оставить комментарий

-

Гость Юлия10 ноябрь 17:15

Вот роман то, что надо!)...

Продлить наше счастье - Мелани Милберн

Гость Юлия10 ноябрь 17:15

Вот роман то, что надо!)...

Продлить наше счастье - Мелани Милберн

-

машаМ10 ноябрь 14:55

Замечательный роман!...

Плач в ночи - Мэри Хиггинс Кларк

машаМ10 ноябрь 14:55

Замечательный роман!...

Плач в ночи - Мэри Хиггинс Кларк

-

Гость Юлия09 ноябрь 19:25

Недосказанность - прямой путь к непониманию... Главная героиня вроде умная женщина, но и тут.... ложь, которая всё разрушает......

Это только начало - Майя Блейк

Гость Юлия09 ноябрь 19:25

Недосказанность - прямой путь к непониманию... Главная героиня вроде умная женщина, но и тут.... ложь, которая всё разрушает......

Это только начало - Майя Блейк