Атомный век Игоря Курчатова - Александр Анатольевич Цыганов

Книгу Атомный век Игоря Курчатова - Александр Анатольевич Цыганов читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Поэтому и в представлении тогдашней Академии наук продвигающиеся в Физтехе работы по выяснению свойств атомов и возможностей управления этими свойствами считались – не без влияния В.И. Вернадского – бесполезными и ненужными.

Однако поворотный момент в развитии ядерной физики, который случился в 1932 году – и прежде всего открытие нейтрона Дж. Чедвиком и «установка» его на верное место, в ядро, Дмитрием Иваненко, – заставил многие умы в физике нацелиться на другой путь. То есть на эксперименты с самим ядром и его структурой. Эту группу учёных – включая Курчатова и поддерживавшего его Иоффе – влекли к себе глубинные свойства атома, его возможности. Причём не только те, что зависят от его физической природы (та самая «радиоактивность» Вернадского), но и те, коих может добиться человек, своими усилиями привнося в эту природу угодные себе изменения. Эти исследователи чувствовали, предвидели: управление ядерными процессами открывает дорогу к новой энергетике. Как сказал позднее один из видных участников Атомного проекта М.Г. Мещеряков, «в урановой проблеме, после того как физики доказали, что ядро урана делится, всё остальное – это технология» [281].

И в этом смысле ядерная лаборатория Иоффе – Курчатова появилась крайне своевременно. Но… самим своим появлением породила жёсткий конфликт в советской физике. Как сущностный, так и личностный.

Вот что свидетельствует человек, по долгу службы курировавший и научное направление, – «главный диверсант» СССР Павел Судоплатов, работавший с октября 1933 года в Иностранном отделе ОГПУ, а в 1938 году ставший его руководителем уже в НКВД:

«В 1934 году, находясь в Бельгии, Иоффе отклонил предложение уехать на работу в США, хотя в то время противоречия в наших научных кругах между физиками резко обострились. Особенно остро конфликтовали московские и ленинградские ученые. Непримиримую позицию к школе Иоффе занимали, в частности, и некоторые влиятельные профессора Московского университета. Это продолжалось не один год. Я помню, как московский профессор сказал мне: «Павел Анатольевич, зачем вы консультируетесь у этих деятелей из Ленинградского физико-технического института? Это же банда!» [250]

Впрочем, надобно отметить, что описанное концептуальное расхождение между двумя «урановыми» направлениями не было критическим. Два некогда братских института – Радиевый Вернадского – Хлопина и ЛФТИ Иоффе – не стали врагами. Так что после создания в Физтехе «особой группы по ядру» под руководством Курчатова, к этой группе тянулись физики из РИАНа, не говоря уже о «братско-дочернем» ИХФ АН. Как, впрочем, и физики из ЛФТИ спокойно и продуктивно трудились в Радиевом.

Но затем в противостояние двух школ вмешалась третья сторона – сама Академия наук. Её руководство, разумеется, слепым не было и быстрое развитие мировой ядерной физики проглядеть никак не могло. Да и сам академик А.Ф. Иоффе на фоне всего 88 (на 1 января 1937 года) действительных членов АН СССР малозаметной фигурой отнюдь не являлся. Знали там и Курчатова.

Так что в переехавшей в 1934 году в Москву Академии постепенно созрела мысль – не такая уж, признаем, и нелогичная – забрать исследования атома под своё крыло. Точнее, под крыло в том же году образованного Физического института АН СССР под руководством С.И. Вавилова.

Надо сказать, что этот учёный, хоть и оптик по главной своей научной специальности, не хуже Иоффе ещё в самом начале 30‐х годов понимал значение исследований именно атомного ядра. В этом оба выдающихся ума своей эпохи вполне сходились. И могли бы стать союзниками. И иногда даже становились ими – ситуативно. Но в целом ситуацию справедливо можно было бы охарактеризовать как противостояние. Как между ФИАНом и ЛФТИ, так и между их руководителями.

С точки зрения Сергея Вавилова, ядерное направление в советской физике было бы логично «институциализировать» в ФИАНе. Ибо, как он считал, состояние работ по этой тематике «неудовлетворительное», «выражающееся в раздробленности ядерных лабораторий по различным ведомствам, в нерациональном распределении мощных современных технических средств исследования атомного ядра по институтам, в неправильном распределении руководящих научных работников в этой области и т. п.». При этом, убеждал директор ФИАНа, наиболее подходящие условия для работы по ядерной физике могут быть созданы в Академии наук, а не в промышленном секторе.

И Вавилов находил в этом вопросе полную поддержку в руководстве АН СССР. И в марте 1936 года, на специально созванной сессии Академии наук Ленинградский физтех был подвергнут унизительной критике за «отрыв от практики». Причём не один и не два из авторитетных академиков приводили явно согласованный тезис: мол, проблемы ядерной физики для ЛФТИ не являются профильными, потому что этот институт находится в ведении промышленности и потому заниматься должен решением сугубо прикладных задач. Ядерные исследования такой задачей не являются. Их нужно переводить в ведение академического ФИАНа. Вместе с деньгами, техникой и людьми Ленинградского физтеха.

Наиболее чётко эта позиция С.И. Вавилова была отражена в постановлении Президиума АН СССР «Об организации в Академии наук работ по исследованию атомного ядра» от 25 ноября 1938 года: «1. Считать неотложной задачей сосредоточение работ по изучению атомного ядра и космических лучей в Академии наук СССР…

2. Учитывая нецелесообразность развития ядерной физики и построения циклотрона в системе НКМаша СССР, считать необходимым немедленный переход ядерной лаборатории Ленинградского физико-технического института из системы НКМаша в Физический институт Академии наук СССР…»

Немаловажное замечание: «…с оборудованием и средствами, ассигнованными наркоматом на строительство циклотрона…» [141, с. 44–45].

Действительно, настоящая проблема заключалась в том, что настоящих ядерщиков в Москве тогда не было. В ФИАНе работали выдающиеся умы – такие, например, как номинант Нобелевской премии академик Леонид Мандельштам или основоположник советской радиоастрономии академик Николай Папалекси, – но именно ядерный сектор так и оставался практически голым. И Вавилов был вынужден сам залезать в эту сферу, ставить на неё оптиков вроде И.М. Франка, призывать теоретиков, как И.Е. Тамма. Или вовсе пристёгивать «парттысячников» – рабочих выдвиженцев, направляемых партией для оздоровления кадров науки, – наподобие П.А. Черенкова.

Понятно, что на таком кадровом фоне Сергей Иванович и в самом деле очень желал перетащить к себе уже сложившуюся в Ленинграде школу атомщиков. Желательно – с их аппаратурой. Звал Мысовского, но тот из Питера уезжать отказался: не с его, мол, здоровьем. И уговорить переехать в Москву удалось только одного физтеховца – основателя физики высоких энергий Дмитрия Скобельцына.

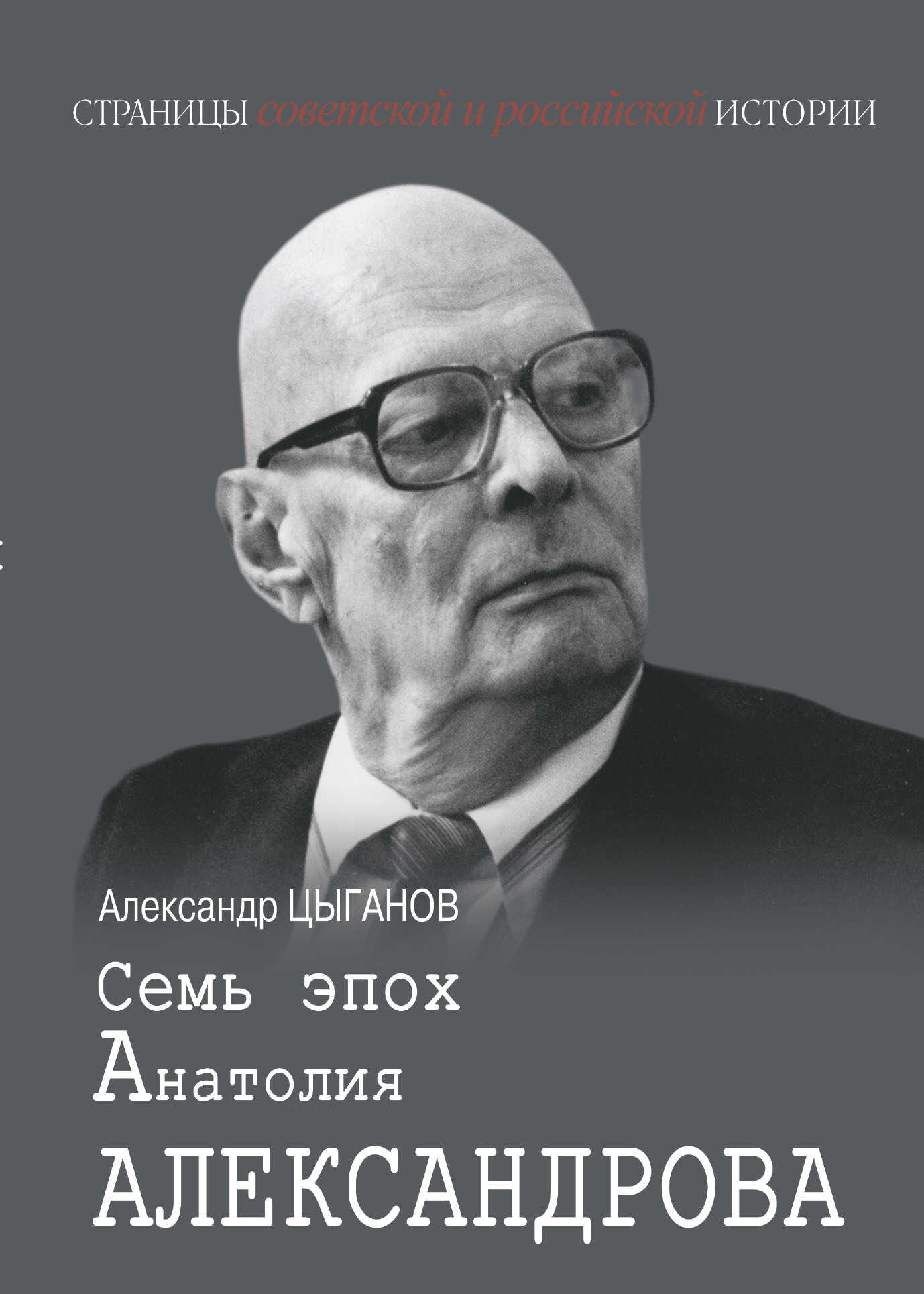

Сергей Иванович Вавилов.

[Из открытых источников]

Так что объективно директор ФИАНа был бы весьма заинтересован в подчинении ему ленинградского конкурента, дабы унаследовать и его физиков-атомщиков с их циклотроном. Но!

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.

- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.

- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.

- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.

- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.

Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.

Оставить комментарий

-

Гость Елена30 октябрь 16:02

Автор супер, начала читать с мёртвых игр и всё каждая серия книг не неповторима.. Браво!!!! 🥰...

Второй шанс. Книга четвертая - Елена Звездная

Гость Елена30 октябрь 16:02

Автор супер, начала читать с мёртвых игр и всё каждая серия книг не неповторима.. Браво!!!! 🥰...

Второй шанс. Книга четвертая - Елена Звездная

-

Гость Анна29 октябрь 18:54

"Что ж, видите, — кивнул муж" - он говорит, чтобы проводили, а не смотрели. И таких ляпов полно. Пожалуйста, делайте вычитку, ну...

Бедовый месяц - Марина Ефиминюк

Гость Анна29 октябрь 18:54

"Что ж, видите, — кивнул муж" - он говорит, чтобы проводили, а не смотрели. И таких ляпов полно. Пожалуйста, делайте вычитку, ну...

Бедовый месяц - Марина Ефиминюк

-

Гость Анна29 октябрь 11:36

Читала другие произведения автора и они в уровень лучше. Не говоря о катастрофическом количестве ошибок....

Пиппа ищет неприятностей - Светлана Нарватова

Гость Анна29 октябрь 11:36

Читала другие произведения автора и они в уровень лучше. Не говоря о катастрофическом количестве ошибок....

Пиппа ищет неприятностей - Светлана Нарватова