Товарищество на вере. Памяти Инны Натановны Соловьевой - Анатолий Смелянский

Книгу Товарищество на вере. Памяти Инны Натановны Соловьевой - Анатолий Смелянский читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

Московский Художественный театр. Сто лет. М.: изд-во МХТ, 1998

«Дело»

Спектакль «Дело», начатый в ноябре 1926 года и выпущенный в феврале 1927-го, создавался в сложных условиях. Страна вступала в юбилейный год, каждому театру вменялось что-то «положить на алтарь Октябрьских торжеств». МХАТ Второй к юбилейной мобилизации готов не был, напротив, именно к началу работы над пьесой Сухово-Кобылина внутренний конфликт в труппе достиг критической зрелости. Группа Алексея Дикого готовилась к публичным сражениям (и скоро они произойдут). 20 ноября 1926 года, за три дня до первой репетиции «Дела», которую провел Борис Сушкевич, группа актеров, поддерживающих Чехова, обратилась к нему с письмом, в котором фигурировали некие не персонифицированные злые силы, пытающиеся расколоть единство театра.

Те, кто был на стороне М. Чехова, знали глубокую уязвимость своего художественного лидера и директора, которому нужна была человеческая поддержка в ситуации идеологической травли, нараставшей с каждым днем. Одна из причин травли – уход от генеральной линии, пренебрежение советской пьесой, мистика, все то «столоверчение», которому «земнородный» Алексей Дикий противопоставлял установку на здорового «актера-общественника». Приведу пассаж В. И. Блюма, который обладал способностью доводить вялую казенную установку до разящего удара: «Надрыв, истерика, мистицизм – вот основные лейтмотивы в музыке этого театра после революции». И тут же с гордостью напоминал, что мы живем «в безбожном советском государстве», что мы расстались с понятиями судьбы и вины и «никакими Мойрами нас не запугаешь» (Жизнь искусства. 1927. № 3. С. 8).

Пьеса Сухово-Кобылина «в безбожном советском государстве» и в контексте юбилейных мероприятий 1927 года могла проходить только по разряду борьбы с «темным прошлым». Этот момент вполне сознательно декларировался Михаилом Чеховым. В своем интервью «Вечерней Москве» (28 января) незадолго до премьеры М. Чехов пояснял мотивы включения в репертуар «Дела»: «Тема пьесы с беспощадным сарказмом осуждает старороссийский чиновничий бюрократизм и взяточничество, приобретшие чудовищно уродливые формы».

Насчет беспощадного сарказма М. Чехов поспешил. Уже в первых откликах на спектакль образованные критики разглядели коренное отличие интонационной структуры пьесы и того воплощения, которое было предложено во МХАТе Втором. Леонид Гроссман, который к тому времени успел опубликовать книгу о Сухово-Кобылине, успел выступить несколько раз. В «Программах гос. академических театров» он сдвоил режиссерскую свободу Мейерхольда в отношении классической пьесы «Ревизор» с не менее рискованной свободой МХАТа Второго по отношению к «Делу» (оговорившись, что в последнем случае скандала не случилось только потому, что пьесу «никто не знает»). Свобода истолкования «Дела» – по Л. П. Гроссману – заключалась в том, что «неизбежный трагизм Сухово-Кобылина с особыми характерными для него чертами жесткого скептицизма был явно ослаблен чуждыми ему моментами идилличности, ласкового юмора, жалостливости, трогательной беспомощности и проч.». Отвергая такой подход, литературовед объяснял художественную природу пьесы: «Сам драматург задумывал, строил и творил свои образы иначе. Поэзия слабости ему не импонировала, пробуждение жалости не занимало его. Он преклонялся только перед силой, любовался борьбой и всей своей драматургией хотел вызывать только хохот или ужас».

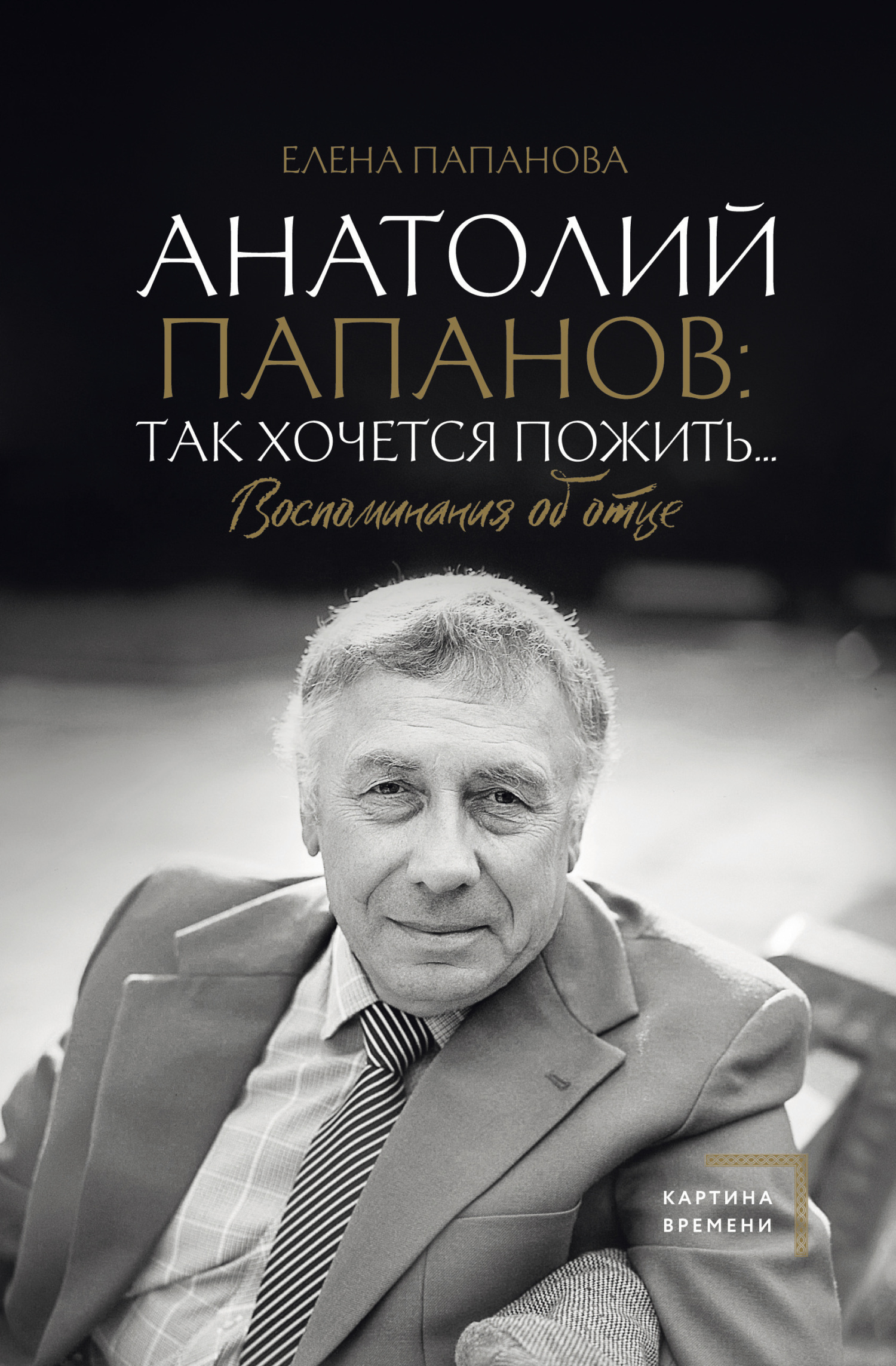

М. Чехов – Муромский. «Дело» А. Сухово-Кобылина. Фото из архива Бахрушинского музея

Как иногда бывает, в полемике проброшена фраза, которая в каком-то смысле освещает не только чеховского Муромского, но и саму тайную основу чеховского актерства. Поэзия слабости со времен «Сверчка на печи» питала творческий гений Чехова, пробиваясь причудливо сквозь остроту его эксцентрических аранжировок. Муромский в этом смысле был в том ряду, где уже находились Калеб, Эрик XIV и Гамлет. Поэзия слабости (в каждом случае разного происхождения и окраски) внутренне совпадала с тем, что Чехов считал заложенным в нем от рождения. Поэзия слабости, театрально преображенная в особой актерской технике, была, вероятно, сродни тайной и никогда прямо не артикулированной идее, которую Чехов выражал в течение всей его «активной жизни и в каждой роли». Последнее утверждение содержится в анкете, заполненной М. Чеховым в 1923 году.

«Дело» Сухово-Кобылина по времени совпало с «делом», возбужденным против самого Михаила Чехова. Тема пьесы и образ Муромского оказались идеальным резонатором. «Метафизика русской бюрократии», структурированная в самом перечне действующих лиц, давала простор воображению. Начальства, Силы, Подчиненности, Ничтожества или Частные лица – нетрудно догадаться, к какому разряду персонажей Чехов относил самого себя.

Несчастный бунт ярославского помещика Муромского был разыгран в трагифарсовом стиле, опробованном и доведенном до совершенства предшествующим десятилетием его актерских поисков. П. А. Марков одним из первых ухватил исходную посылку спектакля: «Противопоставление „сил“ и „начальств“ „ничтожествам“ и „частным лицам“ дало толчок сценическому прочтению пьесы. Произвол, играющий человеческой жизнью, стал темой спектакля, а трагическая судьба Муромского – предметом спектакля. Представление МХАТа Второго сгущено вокруг несчастной встречи Муромского с властями – вокруг тягостного, несправедливого и разорительного судебного „дела“. Перемонтированная пьеса уложена в три сухих и скупых акта… Сушкевич, ставивший пьесу, при всех чертах преувеличения, которые рассыпаны в постановке, нашел, однако, и ту суровую и спокойную простоту, без которой немыслим Сухово-Кобылин. Режиссерски спектакль шел в постепенном нарастании, пьеса звучала сильно и мощно».

Марков сначала выступил в «Правде» (12 февраля), а позднее посвятил Чехову – Муромскому отдельную статью (Программы гос. академ. театров. 1927. № 7. С. 4–5). Там он оставил детальное описание инструментария, которым пользовался актер в своей «поэтике слабости»: «Разрывая с традицией, он первоначально переводит Муромского в план сугубой комедии, почти фарса – сухово-кобылинского жестокого и сурового фарса. Он находит неожиданные пути, чтобы с резкой откровенностью показать в Муромском черты трогательной мучительности, которые обычно на театре достигаются соединением нежных взглядов и вздрагивающих интонаций… Приемы Чехова: речь беспрерывно текущая, уже ушел собеседник, продолжает говорить; повторение слов почти механическое; такая же механизация движений; недоговоренность – порою увлеченный другою мыслью, не кончает фразы; внутренняя робость. Грим: лицо заросло бородой – она торчит наивными седыми клочьями; наивно-хитрые глаза (хитрость умирающего старика) недоумевающе смотрят из-под бровей. Наивная ограниченность, послушание, поспешная готовность следовать совету – так раскрывается роль… Психологическая растерянность переходит в растерянность перед гнетом Варравиных. Недоговоренность – во внутреннее смятение перед их натиском. Наивно-хитрые глаза в ужасе и тоске останавливаются перед миром, который в лице Светлейшего и Варравина неожиданно и предельно страшно раскрылся удивленному Муромскому. <…> Переключение комедии в трагедию Чехов совершает с величайшей простотой. Внутренняя линия роли ясна и прозрачна. Ряд потрясающих моментов пронизывает пьесу. Первоначальный дружный хохот зрителя сменяется внимательным и взволнованным молчанием».

Важнейшие спектакли МХАТа Второго «чеховского периода» обычно портретируются при помощи двойной оптики: отдельно М. Чехов и

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.

- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.

- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.

- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.

- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.

Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.

Оставить комментарий

-

Гость Татьяна05 июль 08:35

Спасибо. Очень интересно ...

В плену Гора - Мария Зайцева

Гость Татьяна05 июль 08:35

Спасибо. Очень интересно ...

В плену Гора - Мария Зайцева

-

Фарида02 июль 14:00

Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....

Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова

Фарида02 июль 14:00

Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге....

Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова

-

Гость Алина30 июнь 09:45

Книга интересная, как и большинство произведений Н. Свечина ( все не читала).. Не понравилось начало: Зачем постоянно...

Мертвый остров - Николай Свечин

Гость Алина30 июнь 09:45

Книга интересная, как и большинство произведений Н. Свечина ( все не читала).. Не понравилось начало: Зачем постоянно...

Мертвый остров - Николай Свечин