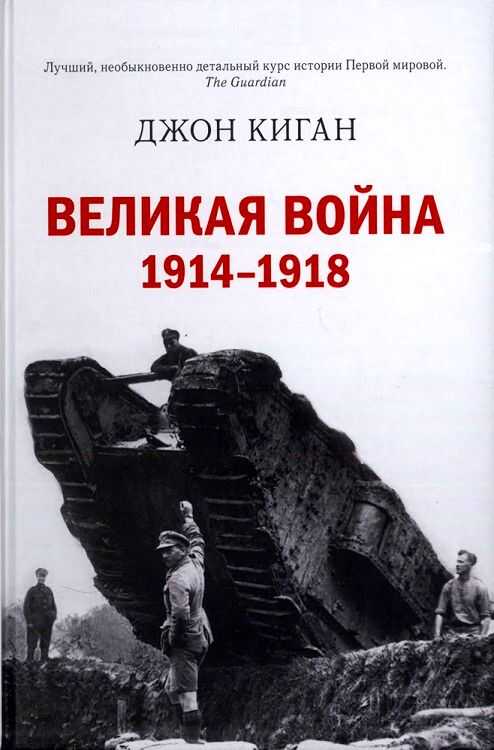

Первая мировая война. История Великой войны, которая расколола мир и привела Европу к гибели - Джон Киган

Книгу Первая мировая война. История Великой войны, которая расколола мир и привела Европу к гибели - Джон Киган читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

На практике ничего подобного не произошло. Ожидания Хейга и Роулисона, связанные с мощной артиллерийской поддержкой, которую они организовали, не сбылись. Во-первых, немецкие позиции оказались гораздо прочнее, чем считала британская разведка. Блиндажи на десятиметровой глубине, в которых укрывались солдаты на передовой, были практически неуязвимы для снарядов британской артиллерии. Рейд к вражеским траншеям, предпринятый в ночь с 26 на 27 июня, выявил, например, что «…блиндажи все еще прочны. [Немцы], по всей видимости, все время находятся в этих укрытиях и полностью защищены»[472]. Эти выводы полностью подтвердились. Во-вторых, артиллерии не удалось пробить бреши в колючей проволоке. В конце войны начали применяться так называемые чувствительные снаряды, срабатывавшие при касании: взрыв происходил даже при соприкосновении с таким незначительным препятствием, как «колючка», натянутая в один ряд. В 1916 году снаряды детонировали только при ударе о землю, и обстрел проволочных заграждений приводил к тому, что препятствие просто заваливалось и преодолевать его становилось труднее. Командующий британским 8-м корпусом генерал Айлмер Хантер-Вестон, который сражался на Галлиполи и должен был знать о необыкновенной прочности колючей проволоки, еще до начала атаки 1 июля докладывал, что проволочные заграждения на его участке фронта снесены и войска могут пройти, но один из его младших офицеров видел совсем другое – «они стоят, целые и невредимые»[473]. Поскольку оставшаяся перед первой линией траншей противника проволока гибельна для наступающей пехоты, это самодовольное заблуждение командования оказалось в буквальном смысле слова смертельным.

И наконец, совершенно необоснованной была уверенность в способности артиллерии вести заградительный огонь. Перемещение волны взрывающихся снарядов перед цепями наступающей пехоты, в идеале на расстоянии 50 метров или меньше, было новой тактикой, требовавшей от артиллеристов высокого мастерства. Без связи между пехотными батальонами и артиллерийскими батареями (ее и не могло быть без систем тактической радиосвязи, которые появятся в будущем) артиллеристам приходилось работать по расписанию, составленному на основе предполагаемой скорости наступления пехоты, приблизительно 50 метров в минуту. Орудия должны были открыть огонь по указанной линии траншей, а затем, в расчетный момент прибытия пехоты, переместить его на следующую линию. Конечно, артиллеристы боялись задеть своих пехотинцев, поэтому расстояния переноса огня были слишком большими для данного этапа атаки. В результате заградительный огонь оказывался далеко от атакующих, позади удерживаемых врагом траншей, а скорректировать его не было никакой возможности. Попытки перенести огонь вперед и назад, предпринимаемые некоторыми подразделениями, ни к чему не приводили, поскольку приближение разрывов пугало пехотинцев, и они стремились укрыться от «дружественного огня», а когда артиллеристы без предупреждения снова переносили огонь вперед, пехота оставалась без защиты. Самым скверным из всех этих действий артиллерии оказался слишком ранний перенос огня в глубь вражеских позиций, когда пехота еще находилась на нейтральной полосе, перед неразрезанными проволочными заграждениями. Ветеран боев на Галлиполи, командир батареи тяжелых орудий 3-го корпуса Хантер-Вестон вспоминал об этом так: «Я понял, что наша атака… обречена на неудачу, когда [командир корпуса] приказал тяжелой артиллерии перенести огонь с передней линии вражеских траншей в глубь за десять минут до начала наступления, а полевой артиллерии – за две минуты»[474]. Заградительный огонь в тот раз был перенесен слишком рано не только в его секторе. 1 июля почти на всех участках фронта 4-й армии огонь артиллерии преждевременно отодвинули, и пехоте пришлось наступать через частично перерезанные или уцелевшие проволочные заграждения на траншеи, заполненные немецкими солдатами, которые, разумеется, яростно сражались.

Тому, что пехотинцам оставалось делать в подобных обстоятельствах, посвящено много книг, и бо́льшая их часть написана не так давно. Новое поколение молодых военных историков принялось заново воспроизводить сражения, в которых участвовали британские экспедиционные силы, причем с такой страстью, которая была бы объяснима скорее у тех, кто пережил ужасы окопной войны, чем у аналитиков следующих поколений. Красной нитью в этих работах проходит мысль, что первые атаки, несмотря на весь страшный и печальный опыт, представляли собой процесс обучения, благодаря которому оставшиеся в живых, а также новое пополнение одержали решающие победы в 1918 году. Этот аргумент похож на утверждение, что Дюнкерк был важной репетицией десантных операций во время высадки в Нормандии. На более подробном, техническом уровне новые исследователи реалий Западного фронта рассматривали такие вопросы, как оптимальное соотношение стрелков, пулеметчиков и гранатометчиков, как лучше было бы использовать потенциал усовершенствованного оружия пехоты и каким должно было быть ее идеальное построение – колонна, шеренга или проникающий «сгусток»[475]. Я полагаю, что энергия, потраченная на подобные рассуждения и реконструкции, была израсходована зря. Простая истина окопной войны 1914–1918 годов заключается в том, что при любой подготовке и любом вооружении наступление огромных масс солдат, защищенных лишь своими мундирами, на огромные массы других солдат, защищенных земляными укреплениями и колючей проволокой и вооруженных скорострельным оружием, могло привести только к тяжелым потерям среди атакующих. Именно это и происходило на фронте независимо от вариантов тактики и вооружения, которых было великое множество, начиная с боев на Эне в 1914 году и заканчивая сражениями на Самбре и Мёзе в 1918-м. Применение артиллерии лишь множило потери – как и штыков и гранат, когда дело в лабиринте траншей доходило до рукопашной. Тем не менее главный и совершенно очевидный факт состоит в том, что условия войны в период с 1914 по 1918 год однозначно предопределяли эту бойню, и только совершенно другие технологии, ставшие доступными лишь следующим поколениям, позволили предотвратить такой исход.

Первому дню сражения на Сомме, 1 июля 1916 года, было суждено стать устрашающей демонстрацией этого факта. Его реальность даже сегодня очевидна любому, кто приедет в центр поля боя на Сомме в Тьепвале, где установлен мемориал 36-й ольстерской дивизии, и посмотрит на север и на юг, вдоль старой линии фронта. Те, кто глядят на север, испытывают особенно горькое чувство. Там на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга тянется череда кладбищ, устроенных комиссией Содружества наций по воинским захоронениям. В годовщину битвы они полыхают букетами роз и глициний среди белого камня надгробий и мемориальных крестов, блестящих на солнце. На самом дальнем кладбище, на холме возле деревни Бомон-Амель, можно увидеть могилы солдат 4-й дивизии, а на самом ближнем, в долине Анкра, маленького притока Соммы, – бойцов 32-й китченеровской. Несколько кладбищ, в частности ольстерской дивизии, немного выдаются вперед, обозначая рубеж, до которого удалось продвинуться атакующим, но бо́льшая часть расположена на первой линии траншей или на бывшей нейтральной полосе возле самых немецких проволочных заграждений. Павших в бою солдат впоследствии похоронили прямо на месте гибели,

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.

- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.

- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.

- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.

- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.

Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.

Оставить комментарий

-

Римма20 сентябрь 12:27

Много ненужных пояснений и отступлений. Весь сюжет теряет свою привлекательность. Героиня иногда так тупит, что читать не...

Хозяйка приюта для перевертышей и полукровок - Елена Кутукова

Римма20 сентябрь 12:27

Много ненужных пояснений и отступлений. Весь сюжет теряет свою привлекательность. Героиня иногда так тупит, что читать не...

Хозяйка приюта для перевертышей и полукровок - Елена Кутукова

-

Гость Ёжик17 сентябрь 22:17

Мне понравилось! Короткая симпатичная история любви, достойные герои, умные, красивые, притягательные. Надоели уже туповатые...

Босс. Служебное искушение - Софья Феллер

Гость Ёжик17 сентябрь 22:17

Мне понравилось! Короткая симпатичная история любви, достойные герои, умные, красивые, притягательные. Надоели уже туповатые...

Босс. Служебное искушение - Софья Феллер

-

Римма15 сентябрь 19:15

Господи... Три класса образования. Моя восьмилетняя внучка пишет грамотнее....

Красавица для Монстра - Слава Гор

Римма15 сентябрь 19:15

Господи... Три класса образования. Моя восьмилетняя внучка пишет грамотнее....

Красавица для Монстра - Слава Гор