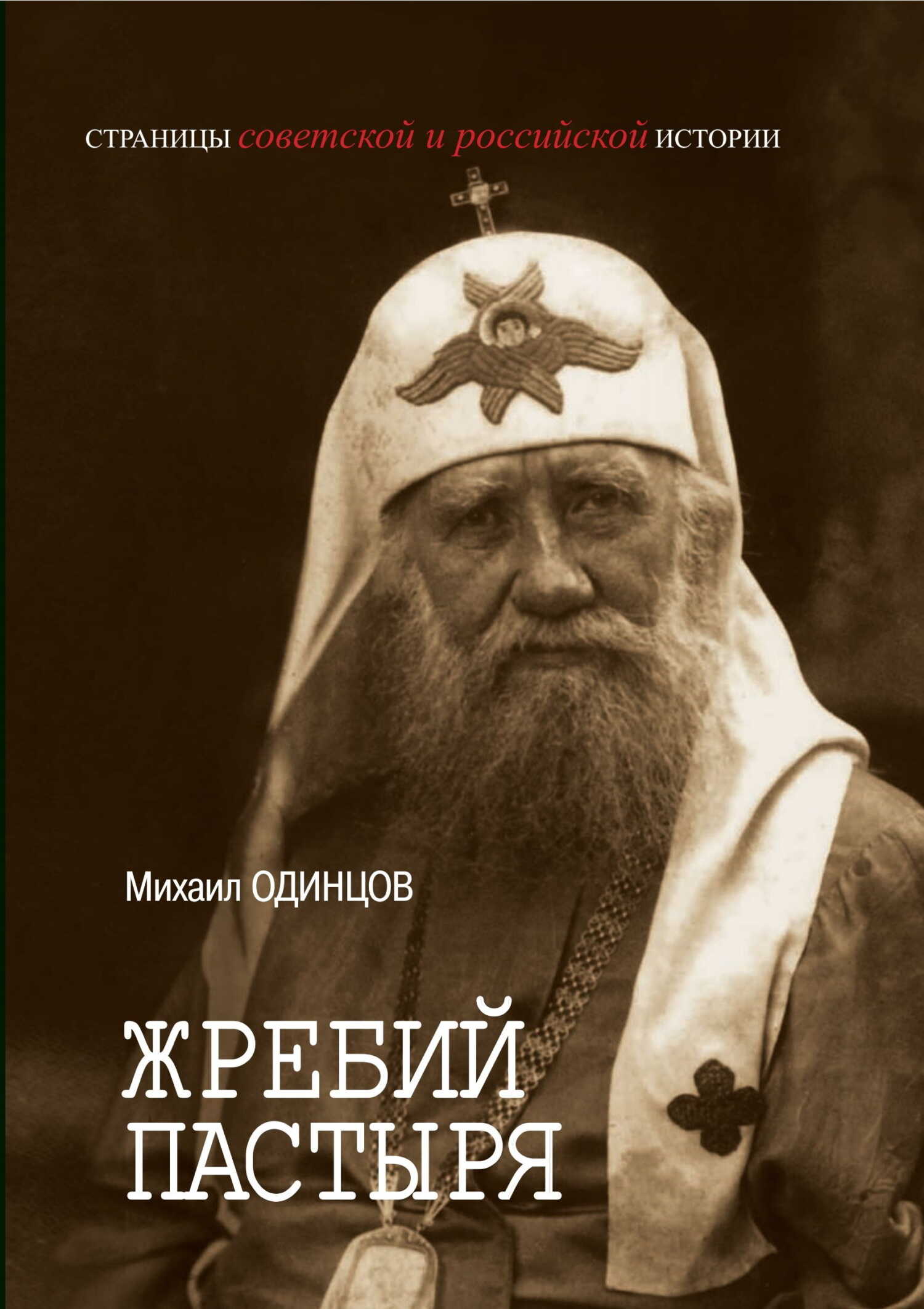

Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) - Михаил Иванович Одинцов

Книгу Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) - Михаил Иванович Одинцов читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!

Шрифт:

Интервал:

Закладка:

По немногим из дошедших до нас писем митрополита Сергия (Страгородского) мы можем представить его точку зрения на церковные проблемы на данных территориях, к примеру, в письмах епископу Александру (Толстопятову) от 21 мая 1940 г. и 17 января 1941 г. соответственно:

«…наши новые области заставляют-таки беспокоиться. Новая заплата не сразу пристает к старой одежде. Все у них там как-то по-своему. В особенности трудно дается усвоить, что прежняя их автокефалия на церковном языке называется “раскол” со всеми следующими отсюда выводами: что все, признаваемое за ними, признается лишь “икономии” ради, а, строго говоря, по канонам ни на что они рассчитывать права не имеют. Они же представляют дело приблизительно вроде Вашего переезда из Череповца в Слободской: взял чемодан, купил билет и с Богом. Много еще придется с ними потерпеть, втолковывая таблицу умножения…

* * *

…Ждет устройства Бессарабия. Туда командирован епископ Алексий Сергеев. В Западную Украину и Белоруссию поехал (временно) экзархом архиепископ Николай Ярушевич. Теперь нянчимся с Латвией и Эстонией. Командирован в Латвию и Эстонию наш архиепископ Сергий. Латвия принесла покаяние, а об Эстонии пока не знаем»[277].

В 1940 г. митрополит Сергий предложил митрополиту Эстонскому Александру (Паулусу) и митрополиту Латвийскому Августину (Петерсону) вернуться в Московскую патриархию. После переговоров духовенство и приходы перешли в юрисдикцию Московского патриархата. На Таллинской кафедре правящим архиереем остался архиепископ Александр (Паулус), который дал клятву верности Московской патриархии.

В Литву в начале 1941 г. вместо скончавшегося митрополита Виленского Елевферия (Богоявленского) был направлен архиепископ Дмитровский Сергий (Воскресенский), с возведением в сан митрополита и с назначением главой учрежденного в марте 1941 г. Прибалтийского экзархата.

Однако очень скоро на «новые советские территории» во все более широком масштабе стал привноситься уже имевшийся опыт «урегулирования» отношений с религиозными организациями: ликвидировались религиозные партии и церковно-общественные объединения; закрывались философско-теологические факультеты в государственных учебных учреждениях, монастыри, храмы, церковные типографии и магазины религиозной литературы; национализировалась собственность религиозных обществ; депортировалась часть духовенства. В качестве оправдания этим и другим подобным мерам использовался тезис о том, что среди духовенства и церковного актива особенно много тех, кто борется с советской властью и выступает за возвращение старых порядков.

Накануне Великой Отечественной войны казалось, что правящая коммунистическая партия близка к достижению провозглашенной в области религиозных отношений цели. Количество православных храмов сокращалось день ото дня. В 1941 г. всего насчитывалось 3021 храм и 64 монастыря, которые обслуживали 28 епископов и 6376 священнослужителей. «Бесцерковные» и «безбожные» деревни, поселки, города, районы и даже целые области насчитывались десятками и сотнями. Согласно проводимым тогда официальным социологическим исследованиям и опросам, количество верующих сокращалось день ото дня. Государственно-партийные средства массовой информации и антирелигиозная литература свидетельствовали о «поддержке трудящимися массами» курса церковной политики государства как наиболее полно обеспечивающего принцип свободы совести.

Журнал «Безбожник» (1941. № 2)

Обложка

[Из архива автора]

Буквально в канун Великой Отечественной войны, в марте 1941 г., на встрече с работниками антирелигиозных музеев Ярославский, главный антирелигиозник страны, говоря о «результативности» антирелигиозной работы, отмечал, что граждане все реже обращаются с ходатайствами об открытии ранее административно закрытых культовых зданий, об организации религиозных общин. «Охотников, – резюмировал он, – обращаться с такими ходатайствами с каждым днем становится все меньше и меньше. А там, где такие ходатайства поступают, инициаторами их являются кулаки, служители культа и бывший церковный актив, единоличники»[278].

Но, конечно, религиозная жизнь в стране в ее реальном виде была совсем другой, чем представлялось «антирелигиозным мечтателям». В частности, это проявилось в те же мартовские дни 1941 г., когда в Москве прошли торжества по случаю сорокалетия служения в архиерейском сане митрополита Сергия. Тысячи православных верующих собрались в кафедральном соборе: москвичи, представители почти всех епархий, расположенных в СССР, гости из-за рубежа. Никогда старые стены Елоховского собора не слышали такого могучего многолетствования блаженнейшего юбиляра, которое пелось единодушно всеми молящимися. Когда же по окончании службы митрополит Сергий вышел на паперть собора, люди, заполнившие площадь, обнажили головы и стали забрасывать цветами своего глубокочтимого и горячо любимого «дедушку-владыку»[279].

Правящая партия и советское государство на антирелигиозном фронте.

Вторая половина 1930-х гг.

В апреле 1934 г. на объединенном заседании Секретариата ЦИК СССР и ВЦИК было принято решение об образовании при Президиуме ЦИК СССР Постоянной комиссии по рассмотрению культовых вопросов. В ее состав вошли представители Верховного Совета СССР, Верховного суда СССР, НКВД, ВЦСПС, Прокуратуры СССР, ЦК ВКП(б), Института философии Коммунистической академии, Центрального союза воинствующих безбожников. Возглавил Комиссию П. Г. Смидович. В круг ежедневных дел, рассматриваемых Комиссией, включались разработка и предварительное рассмотрение проектов постановлений по вопросам, связанным с деятельностью религиозных организаций, внесение их на рассмотрение ЦИК СССР и его Президиума, общий учет религиозных организаций, сбор сведений о религиозной ситуации в стране.

Непросто складывались отношения Союзной комиссии с ЦИК союзных республик и их Комиссиями по культовым вопросам. Во второй половине 1934 г. Комиссия заслушала на своих заседаниях отчеты представителей Украины, Белоруссии, Узбекистана, Армении, Грузии. Были выработаны порядок и условия рассмотрения материалов о закрытии культовых зданий и коллективных жалоб верующих. Право окончательного решения по всем этим вопросам закреплялось за Президиумом ЦИК Союза ССР, а материалы к заседанию Президиума поручалось готовить и вносить Центральной комиссии.

Опираясь на достигнутые договоренности, Центральная комиссия пыталась воздействовать на правительства союзных республик, отказываясь выносить на утверждение Президиума ЦИК СССР неподготовленные материалы. Председатель Комиссии (с 1935 г.) П. А. Красиков справедливо указывал властям союзных республик на противозаконность ряда принимаемых ими решений.

Но очень скоро правозащитные действия Комиссии торпедировались республиками. Ссылаясь на отсутствие общесоюзного закона о религиозных культах, они добились признания за ними права окончательного решения вопроса о закрытии культовых зданий. За Комиссией оставалось право соответствующего оформления принятых решений, т. е. проведения их через Президиум ЦИК СССР. Возникновение подобной ситуации объясняется не только стремлением республик к расширению своей самостоятельности, но и в значительной степени той безучастностью, с которой Президиум ЦИК СССР относился к своей Комиссии, не оказывая ей должную организационную и материально-техническую поддержку.

В июне 1936 г. в центральных и республиканских газетах был опубликован проект новой всесоюзной конституции, вынесенный на всенародное обсуждение. Статья

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.

Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.

- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.

- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.

- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.

- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.

Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.

Оставить комментарий

-

Ариэль летит24 декабрь 21:18

А в этой книге открываются такие интриги, такие глубины грязной политики, и как противостояние им- вечные светлые истины, такие,...

Сеятели ветра - Андрей Васильев

Ариэль летит24 декабрь 21:18

А в этой книге открываются такие интриги, такие глубины грязной политики, и как противостояние им- вечные светлые истины, такие,...

Сеятели ветра - Андрей Васильев

-

Гость Екатерина24 декабрь 15:37

Очень юморная книга. Спасибо автору...

Жена с татуировкой дракона - Кристина Юрьевна Юраш

Гость Екатерина24 декабрь 15:37

Очень юморная книга. Спасибо автору...

Жена с татуировкой дракона - Кристина Юрьевна Юраш

-

Нинель24 декабрь 12:30

Хорошая история, душевная, практически реальная, веришь автору, что так и было...хочу такого же Макса, просто до мурашек... Но,...

Проще, чем кажется - Юлия Устинова

Нинель24 декабрь 12:30

Хорошая история, душевная, практически реальная, веришь автору, что так и было...хочу такого же Макса, просто до мурашек... Но,...

Проще, чем кажется - Юлия Устинова